Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants. #

Par Dr Éric Maeker, Bérengère Maeker-Poquet • Publié le • Mis à jour le

Articles mis en avant #

ESSENTIEL

🚀 Empathie dans les soins

500 vues

🩺 Professionnel

👨👩👧 Famille

💼 Aidant

🔥 Mise à jour

IA plus empathique que médecins ? Le système transforme soignants en robots

👉 L'IA bat les soignants sur l'empathie dans 87% des études. Le vrai problème ? Un système de santé qui empêche les humains d'être humains. Analyse et solutions.

10 minutes

•

Débutant

•

Perspective

99% trouvent cet article utile

Publié le 23 novembre 2025

Mis à jour le 9 décembre 2025

ESSENTIEL

🚀 Empathie dans les soins

900 vues

🩺 Professionnel

👨👩👧 Famille

💼 Aidant

🔥 Mise à jour

Empathie dans les soins : dossier complet 17 experts gériatrie 2025

👉 Dossier référence sur l'empathie thérapeutique en gériatrie. 17 experts, 15 articles, outils pratiques pour soignants et familles. Transformez vos pratiques de soins.

10 minutes

•

Débutant

•

Publications

95% trouvent cet article utile

Publié le 29 mars 2025

Mis à jour le 23 novembre 2025

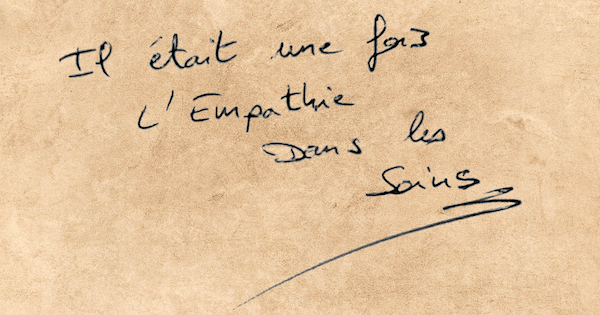

Notre mythologie sur l'empathie dans les soins, 2021-2022 #

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

L'empathie dans les soins : la naissance d'une mythologie - Dr Éric Maeker

📅

Publié le 9 mars 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #01 : En médecine, pas d'émotion - L'empathie dans les soins

📅

Publié le 9 mars 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #02 : Personne ne sait vraiment ce qu'est l'empathie - Décryptage

📅

Publié le 9 mai 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #03 : L'empathie ne s'apprend pas - Peut-on vraiment cultiver l'empathie ?

📅

Publié le 1 juin 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #04 : L'empathie, c'est toujours doux et apaisant - La toilette émotionnelle

📅

Publié le

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #05 : Il suffit de suivre un script - Sound of Silence et la vraie empathie

📅

Publié le 1 juin 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #06 : L'identification à la personne soignée est dangereuse - Empathie et identité

📅

Publié le 24 août 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #07 : L’empathie clinique est-elle un cadeau ?

📅

Publié le 17 octobre 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #08 : Impossible d'être empathique avec tout le monde - L'âgisme révélé

📅

Publié le 17 octobre 2021

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #09 : L'empathie coûte trop cher - Rentabilité et dignité humaine

📅

Publié le 27 février 2022

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #10 : La formation médicale traditionnelle suffit-elle ? Le curriculum caché.

📅

Publié le 15 mars 2022

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Mythe #11 : Faut-il tomber malade pour comprendre ? - Synthèse saison 1

📅

Publié le 15 mars 2022

Mis à jour le 2 décembre 2025

Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour

Saison 2 #01 : Communication empathique pratique - Définitions et fondamentaux

📅

Publié le 5 décembre 2022

Mis à jour le 2 décembre 2025